Das Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz - was Vermieter:innen wissen sollten

Was ist das Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz?

Klimaschädliche Kraftstoffe wie Benzin und Diesel fürs Autofahren werden besteuert – und nicht nur da. Auch beim Verbrennen von Heizöl und Gas fürs Heizen von Wohnungen entsteht das Treibhausgas Kohlendioxid. Der deutsche Staat begann 2021, für eine Tonne CO2-Emission 25 Euro zu berechnen. Mittlerweile liegt die CO2-Abgabe bei 55 Euro je Tonne.

Und noch etwas hat sich geändert: Zuvor mussten ausschließlich Mieter:innen diese Ökosteuer zahlen. Doch seit dem 1. Januar 2023 gilt das Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz (CO₂KostAufG). Es regelt, wie die CO₂-Kosten zwischen Vermieter:innen und Mieter:innen aufzuteilen sind.

Wer ist vom Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz betroffen?

Das Gesetz betrifft alle Mietenden sowie Eigentümer:innen von vermieteten Wohngebäuden, die mit fossilen Brennstoffen wie Erdgas, Heizöl oder Fernwärme heizen. Private Vermieter:innen und Wohnungsunternehmen müssen also ihren Anteil an den CO₂-Kosten tragen. Die Beteiligung der Mieter:innen erfolgt in der Heizkostenabrechnung.

Wer muss die CO2-Kostenaufteilung vornehmen?

Die Vermietenden müssen laut Gesetz die CO2-Kosten in der Heizkostenabrechnung ausweisen und ihren Anteil davon abziehen. Gut zu wissen: Die korrekte Einstufung und Berechnung übernehmen in der Regel professionelle Messdienstleister wie KALO.

CO2-Kosten senken dank

smarter Thermostate

Wie funktioniert die Aufteilung der CO₂-Kosten konkret?

Die Berechnung der CO2-Kosten erfolgt in drei Schritten:

Schritt 1: Grundlage bildet die Brennstoffrechnung für das Gebäude. Der Energiegehalt der Brennstoffmenge wird in Kilowattstunden (kWh) angegeben. Brennstoff- und Wärmeversorger weisen die gesamten CO2-Kosten auf der Rechnung aus.

Kurzer Hinweis: Der sogenannte Emissionsfaktor gibt an, wie viel CO2 ein fossiler Energieträger freisetzt. Bei Erdgas sind das derzeit 201 Gramm Kohlendioxid pro Kilowattstunde, bei Heizöl bereits 266 Gramm. Multipliziert man also die verbrauchte Energiemenge mit dem entsprechenden Emissionsfaktor, erhält man den gesamten CO2-Ausstoß für ein Abrechnungsjahr. Beispiel:

Energieverbrauch: 50.000 kWh pro Jahr

Emissionsfaktor Erdgas: 0,201

50.000 x 0,201 = 10.020 kg Kohlendioxid pro Jahr

Die Kosten ergeben sich dann, wenn diese Zahl mit dem Preis für eine Tonne CO2 multipliziert wird. Im Jahr 2024 waren das 45 Euro pro Tonne. In diesem Beispiel wären das also in etwa 450 Euro (10 Tonnen mal 45 Euro).Schritt 2: Doch wer zahlt nun wie viel? Um das zu wissen, wird der CO2-Ausstoß durch die gesamte Wohnfläche geteilt. Angenommen, die Wohnfläche beträgt in unserem Beispiel 200 Quadratmeter, so würde man rechnen:

10.020 kg Kohlendioxid geteilt durch 300 Quadratmeter = 33,4

Das Ergebnis 33,4 ist der Kohlendioxidausstoß des vermieteten Gebäudes pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr

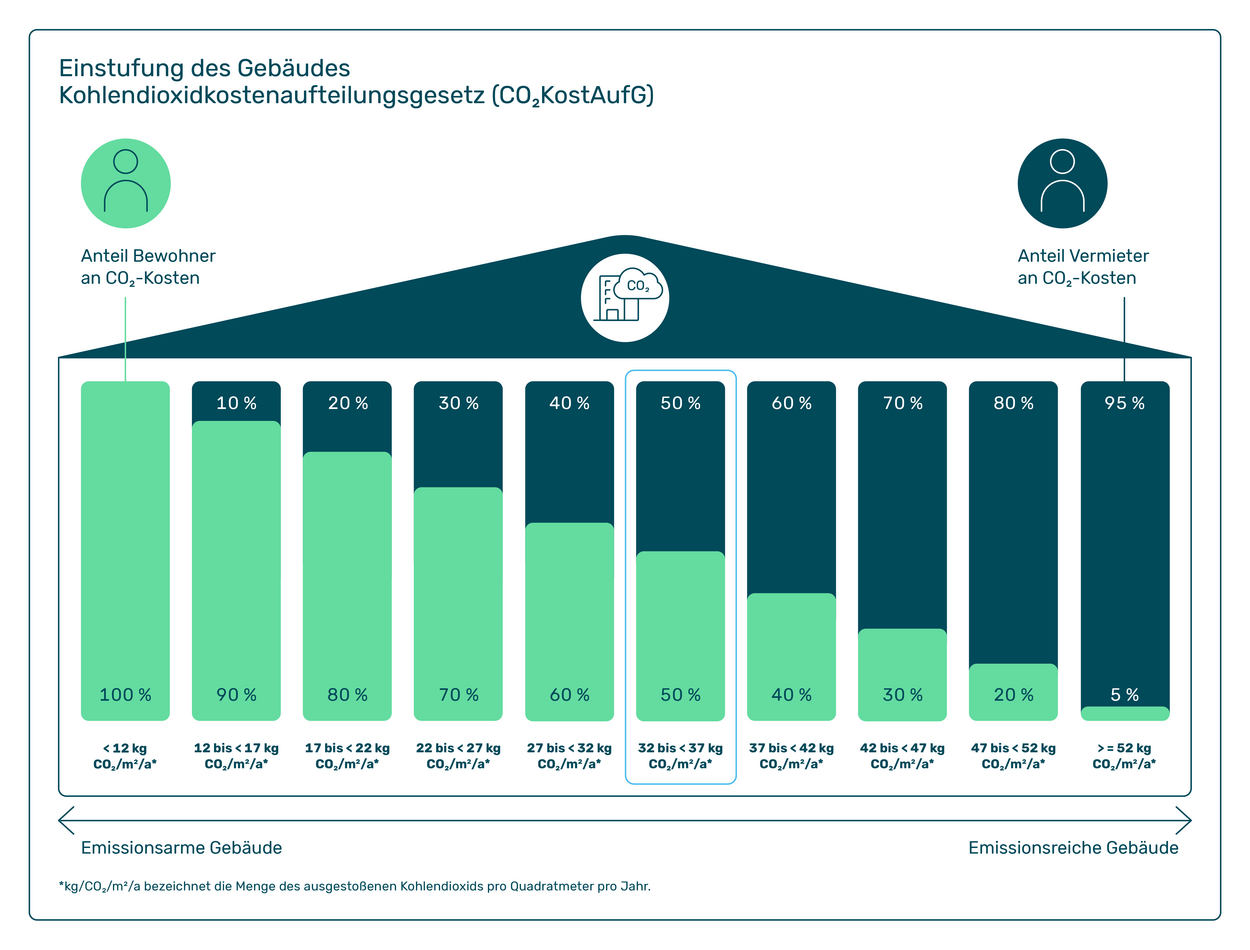

Letzter Schritt: Anhand eines Stufenmodells wird nun das Aufteilungsverhältnis zwischen Mietenden und Vermietenden abgelesen. Dabei gilt: Je höher der CO₂-Ausstoß pro Quadratmeter Wohnfläche, desto größer fällt der Anteil aus, den die Vermietendenseite zu tragen hat – bis zu 95 Prozent bei sehr ineffizienten Gebäuden.

In unserem Beispiel liegt der jährliche CO2-Ausstoß pro Quadratmeter bei 33,4 und fällt daher im Stufenmodell in den Bereich 32 bis 37 CO2/m2/a. Demnach müssen Mietende 50 Prozent der CO2-Kosten übernehmen, Vermietende 50 Prozent. Konkret in diesem Beispiel: 225 Euro zahlen Mietende und 225 Euro Vermietende.

Unser CO2-Kosten-Rechner

für Wohngebäude

Auf Basis weniger Angaben erhalten Sie für Ihre Liegenschaft eine Prognose für die zukünftige Aufteilung der CO2-Kosten.

Gilt die CO₂-Kostenaufteilung auch für Gebäude mit Fernwärme?

Ja, auch Fernwärme unterliegt dem CO₂KostAufG. Die Berechnung erfolgt über einen entsprechenden Emissionsfaktor, die Kohlendioxidkosten werden auf der Fernwärme-Rechnung ausgewiesen. Ausgenommen sind Gebäude, die erstmals nach dem 01.01.2023 einen Wärmeanschluss erhalten haben.

Gibt es Ausnahmen von der CO2-Abgabe?

Ja, das CO₂KostAufG sieht einige Ausnahmen vor, bei denen die Aufteilung der CO₂-Kosten nicht oder nur eingeschränkt gilt:

Besondere Gebäudetypen: Nichtwohngebäude, wie zum Beispiel Gewerbeimmobilien, unterliegen nicht dem Stufenmodell, sondern einer festen 50-zu-50-Aufteilung, sofern keine anderweitige vertragliche Vereinbarung vorliegt. Voraussetzung: Mehr als 50 % der angegebenen Quadratmeter werden gewerblich genutzt.

Gebäude mit Denkmalschutz oder wirtschaftlicher Unzumutbarkeit: Wenn energetische Sanierungsmaßnahmen aufgrund des Denkmalschutzes oder nachweislich wirtschaftlich unzumutbar oder verboten sind, kann der Vermieter:innenanteil unter Umständen reduziert oder ganz ausgeschlossen werden. Hier ist eine Einzelfallprüfung erforderlich.

Smarte Thermostate für den Einsatz in Mehrfamilienhäuser

Warum sollten private Vermieter:innen die CO2-Kosten senken?

Weniger Kohlendioxid bedeutet weniger Kosten und gleichzeitig mehr Klimaschutz. Vermietende stehen hierbei gleich zwei Hebel zur Verfügung: Sie können über Wärmedämmung, Heizungstechnik und Energieeffizienz ihren Anteil an den CO2-Kosten senken.

Andererseits haben Gebäudeeigentümer:innen sogar indirekt einen Einfluss auf den Heizwärmeverbrauch der Mietenden: Mit Hilfe smarter Thermostate an den Heizkörpern in den Wohnungen wird das Heiz- und Lüftungsverhalten optimiert. Auch damit verringert sich der Energieverbrauch und folglich der CO2-Ausstoß.

Lohnt es sich finanziell, die CO2-Kosten zu senken?

Der CO2-Preis steigt. Schon 2026 kann er bis zu 65 Euro je Tonne betragen. Ab 2027 wird sich der Preis frei auf einem europäischen Emissionshandel bilden. Prognosen gehen von 120 bis zu 200 Euro je Tonne Kohlendioxid aus. Andere Studien sagen bis 2030 einen Preis von sogar 275 Euro voraus. Der finanzielle Handlungsdruck wird also zunehmen. Daher lohnt es sich immer mehr, mit geringinvestiven Optimierungen die CO2-Abgabe zu verringern.